Marilena Cavallo

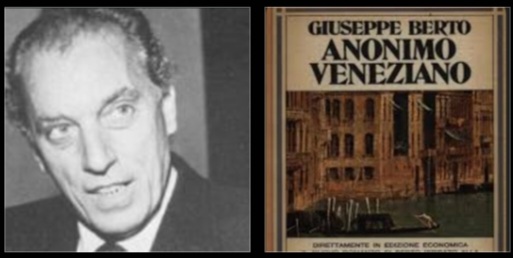

Scriveva Francesco Grisi in riferimento a Giuseppe Berto: “Berto aveva sempre paura di entrare nella vita. Era un groviglio di contraddizioni. Trovata una verità la metteva subito in dubbio. Ma soffriva. La sua angoscia era quella di chi è destinato a navigare sempre. Mai un porto dove fermarsi”. Destinato a navigare sempre. È certamente una chiosa interessante e metaforicamente importante. Mette in luce una metafora che non è soltanto quella del viaggio. Indefinibile e indefinito.

È la misteriosa e inquietante legge della scrittura e dello scrivere. Detta le sue regole la scrittura. Incompiutezza smarrimento creatività raccontare. Quattro elementi che sono dentro il vivere il linguaggio di Berto con una forza esistenziale potente e una precarietà che scivola in una ambiguità e in una contraddizione che diventano condanna.

Lo scrittore è attraversato dalla condanna della parola che nasce per Berto dentro un pianeta onirico. Anche se scriverà: “Se la vita fosse fatta soltanto di sogni e di fervori chiunque purché dotato d’un po’ di fantasia potrebbe campare beato e contento…”. Fino a che punto allora? Leggendo alcune sue pagine oniriche come quelle della “Fantarca” si nota proprio un profondo senso dell’onirico nell’ironia della vita. Ironia anche come sentiero tragico.

Infatti in Berto c’è il tragico a cominciare dai primi scritti e assume il suo epilogo malinconico in “Anonimo veneziano”. Comunque è in queste osservazioni che campeggia il tragico che annuncia la nevrosi ma abita la morte che permea anche le sue storie d’amore.

Scrive: “In me ci sono delle forti componenti romantiche: quando mi dicevano che sono un neorealista, io dicevo che sono un neoromantico. Il rapporto tra l’uomo e la donna di Anonimo Veneziano è ricavato dalle mie esperienze personali. Se poi io sono portato a vedere pateticamente le mie vicende, non è colpa mia ma della mia struttura caratteriale, che d’altra parte non vedo nessuna necessità di modificare. Non è certo un impulso intellettualistico di ritorno all’800 che mi muove, se mai la consapevolezza che l’autocompassione è un’efficace maniera di sbloccare sia pur temporaneamente la nevrosi”. L’autocompassione è un “dettato” appunto malinconico che si apre a prospettive completamente esistenziali. Credo che non ci sia più senso malinconico dell’incipit di “Anonimo veneziano”. Così si apre: “Sfumata in un residuo di nebbia che non ce la faceva né a dissiparsi né a diventare pioggia, un po’ disfatta da un torpido scirocco più atmosfera che vento, assopita in un passato di grandezza e splendore e sicuramente anche d’immodestia confinante col peccato, la città era piena di attutiti rumori, di colori stagnanti nel culmine d’una marea pigra”.

Un’immagine imponente che ha tutte le caratteristiche del grande romanzo che racconta la morte. Dirà: la morte di tutto. Ciò è incisivo in tutto il suo raccontare con la consapevolezza che ogni parola è anche autobiografia. È come si scrivesse sempre un diario attraverso le metafore del linguaggio. In “Il male oscuro” si potrà leggere: “Quanti peccati Dio mio quanti peccati, non finirò mai ma gli altri perché non scontano, questo vorrei sapere perché non scontano gli altri, davvero vorrei sapere se io sono tra tutti gli uomini il più grande peccatore oppure se qualcosa non funziona proprio contro di me in questo deforme ingranaggio di giustizia, pur che ci sia giustizia e non caso e non caos, dove troviamo le ragioni metafisiche vorrei sapere, dove ci può essere un Dio giustizia così sbagliato poiché vi è bene chi più di me odia e calpesta e ha il cuore arido, ecco dunque che non sarebbe possibile un ingranaggio trascendentale neppure riferito al padre mio, gli dei hanno un’imperturbabilità remota insegnava Lucrezio”.

Ciò emergerà soprattutto quando si occupa di Flaubert: “Da quando Flaubert ha detto “Madame Bovary sono io” ognuno capisce che uno scrittore è, sempre, autobiografico. Tuttavia si può dire che lo è un po’ meno quando scrive di sé, cioè quando si propone più scopertamente il tema dell’autobiografia, perché allora il narcisismo da una parte e il gusto del narrare dall’altra possono portarlo ad una addirittura maliziosa deformazione di fatti e di persone. L’autore di questo libro spera che gli sia perdonato il naturale narcisismo, e quanto al gusto del narrare confida che sarà apprezzato anche da coloro che per avventura potessero riconoscersi alla lontana quali personaggi del romanzo”.

Entra nel gioco altri tasselli: i personaggi diventano un altro sé e un alter ego. Berto è un pensare nella letteratura del Novecento. Pone all’attenzione le questioni salienti e rilevanti del vivere e del morire, del tragico e della nevrosi, della malinconia e delle solitudini. Nella universalità del tempo straziante lo scrittore raccontando si racconta.

.