di Francesco Mazzarella

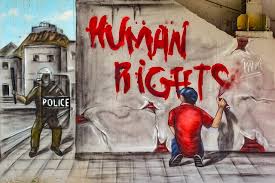

La presidenza di Donald Trump ha segnato un’epoca di profonda polarizzazione e di attacco ai diritti umani. Con una retorica fondata sulla paura e sul nemico da combattere, le sue politiche anti-immigrazione e la criminalizzazione del dissenso hanno creato un clima di insicurezza e tensione sociale, colpendo non solo migranti e minoranze, ma l’intera società americana.

Tra le decisioni più controverse spiccano il Muslim Ban, che ha vietato l’ingresso negli Stati Uniti a cittadini di diversi paesi a maggioranza musulmana, il muro al confine con il Messico, finanziato con fondi d’emergenza dichiarati senza il consenso del Congresso, e la politica della “tolleranza zero“, che ha portato alla separazione di migliaia di bambini dalle loro famiglie nei centri di detenzione per immigrati.

Oltre agli aspetti normativi, ciò che ha segnato più profondamente il tessuto sociale degli Stati Uniti è stata la violenza psicologica indotta da un linguaggio aggressivo, volto a creare divisione e diffidenza.

Le politiche di Trump hanno avuto un impatto devastante sul benessere psicologico di milioni di persone, specialmente nelle comunità più vulnerabili. La costante narrazione della minaccia esterna, unita alla criminalizzazione degli immigrati, ha diffuso paura e insicurezza tra coloro che si trovavano in situazioni precarie, anche tra cittadini regolari appartenenti a minoranze etniche o religiose.

Nel 2018, il Dipartimento della Sicurezza Interna ha pubblicato dati secondo cui oltre 2.700 bambini sono stati separati dalle loro famiglie a seguito della politica di “tolleranza zero”. Le immagini di minori chiusi in gabbie metalliche, diffuse dai media internazionali, hanno suscitato indignazione in tutto il mondo. Secondo studi dell’American Psychological Association, la comunità immigrata ha vissuto un significativo aumento di ansia, depressione e disturbo post-traumatico da stress, dovuto all’incertezza e alla paura di deportazioni improvvise.

Ma la paura non ha colpito solo i migranti. Anche il giornalismo e l’attivismo hanno subito attacchi senza precedenti. Trump ha definito la stampa “il nemico del popolo”, legittimando atti di violenza contro i giornalisti e criminalizzando ogni forma di dissenso. Questo ha generato un clima di autocensura, dove molti hanno temuto per la propria sicurezza personale.

Di fronte a questa deriva autoritaria, una delle poche voci che si è levata con fermezza contro la presidenza Trump è stata quella di Papa Francesco. Il pontefice ha più volte denunciato l’uso della paura come strumento di governo e ha condannato le politiche disumane di Trump.

Già nel 2016, prima ancora della sua elezione, il Papa aveva criticato la costruzione del muro con il Messico, affermando che “chi costruisce muri e non ponti non è cristiano”. Dopo l’introduzione del Muslim Ban, Francesco ha ribadito che “l’ospitalità e l’accoglienza sono valori fondamentali del cristianesimo”.

Nel 2019, durante una visita ai migranti a Lampedusa, il Papa ha attaccato apertamente le politiche anti-immigrazione di Trump, definendole “una vergogna per la dignità umana”. Nel 2020, durante la crisi pandemica, ha denunciato “l’egoismo di quei leader che mettono gli interessi economici al di sopra della salute dei più deboli”, in una chiara critica alla gestione dell’emergenza da parte dell’amministrazione Trump.

Le politiche di Trump hanno lasciato un segno profondo sugli Stati Uniti e sul mondo intero. Oltre alle conseguenze legislative e amministrative, il suo impatto più devastante è stato sulla coesione sociale e sul benessere psicologico della popolazione.

Ha normalizzato la paura come strumento di governo, ha legittimato il linguaggio dell’odio e ha imposto una visione del mondo basata sulla divisione tra “noi” e “loro”.

Di fronte a questa deriva, la risposta del Papa è stata un raro esempio di resistenza morale, mentre molte istituzioni religiose e politiche hanno preferito il silenzio o il compromesso.

Tuttavia, la storia insegna che i momenti di crisi possono diventare opportunità di cambiamento. Oggi, una nuova generazione di attivisti, giornalisti e leader si sta battendo per ristabilire un clima di rispetto e giustizia. Il rinnovato impegno per i diritti umani, il dialogo interculturale e la difesa della dignità delle persone sono la chiave per ricostruire un’America più inclusiva e solidale.

La speranza risiede nella volontà collettiva di cambiare direzione, di costruire ponti anziché muri e di riconoscere che la vera grandezza di una nazione si misura dalla sua capacità di proteggere e valorizzare ogni individuo.