di Francesco Mazzarella

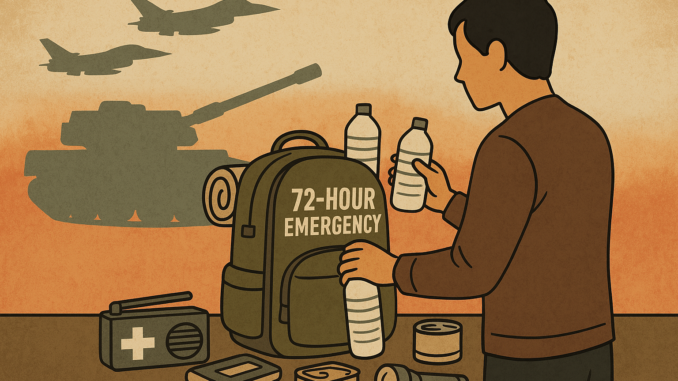

Non ha un nome evocativo, non richiama ideologie o sistemi politici, eppure la “borsa delle 72 ore” ha iniziato a suscitare un dibattito acceso nei Paesi europei. Si tratta, in sostanza, di uno zaino da preparare in casa, contenente tutto il necessario per sopravvivere almeno tre giorni in autonomia in caso di emergenza: acqua potabile, viveri non deperibili, torce, batterie, medicinali essenziali, radio a manovella, copia dei documenti personali.

La proposta, lanciata con forza in Germania, ma già presa in esame in altri Stati dell’Unione, nasce formalmente come risposta a un contesto di crescenti rischi globali: dai cambiamenti climatici agli attacchi informatici, dalle pandemie alle minacce belliche. Le autorità la presentano come una misura di resilienza civile, ma l’oggetto in sé – la borsa della sopravvivenza – ha un forte valore simbolico e pedagogico, che merita di essere interrogato.

Perché ciò che ci viene chiesto non è solo di essere pronti. Ci viene chiesto di immaginarci in un mondo instabile, in cui ciascuno è responsabile della propria sicurezza e dove la protezione collettiva sembra sempre più difficile da garantire.

Nel cuore del Novecento, l’educazione civica aveva al centro valori come la partecipazione, la legalità, il rispetto reciproco, la cooperazione internazionale. Il cittadino era chiamato a contribuire alla costruzione della società, a lavorare per la pace, a prendersi cura del bene comune. Oggi, senza dichiararlo apertamente, il modello educativo sembra essere cambiato.

L’immagine che la “borsa delle 72 ore” porta con sé è quella di un individuo isolato, che deve cavarsela da solo, pronto a fuggire, a proteggersi, a nascondersi. È una pedagogia dell’allerta, dell’adattamento, della gestione dell’imprevisto.

Questa mutazione del cittadino in sopravvissuto rappresenta un salto culturale silenzioso ma profondo. Si tratta ancora di educazione alla responsabilità, ma in una forma difensiva, reattiva, privata. Invece di preparare a vivere insieme, si prepara a resistere da soli.

L’Europa che propone la borsa delle 72 ore è la stessa che, negli ultimi anni, ha visto:

• il consolidarsi del conflitto russo-ucraino alle sue porte;

• un’escalation di spese militari mai vista dalla fine della Guerra Fredda;

• la discussione sulla reintroduzione del servizio militare obbligatorio;

• lo sviluppo accelerato di una difesa comune europea, con tanto di esercitazioni congiunte e scenari di guerra simulati.

Tutto legittimo, si dirà, in un mondo instabile e multipolare. Ma quando le politiche difensive si accompagnano a messaggi simbolici educativi rivolti alla popolazione civile, occorre fermarsi a riflettere.

La borsa delle 72 ore non è una bomba, certo. Ma è un messaggio: “potresti dover fuggire, essere solo, cavartela senza Stato, senza elettricità, senza acqua corrente, senza pace”. In una parola: senza fiducia.

Non è la prima volta che gli Stati cercano di preparare i cittadini a emergenze. Le sirene antiaeree, i bunker domestici, i manuali di protezione civile hanno attraversato tutta la storia del Novecento. Ma in quel contesto si trattava di tempi esplicitamente bellici o di guerra fredda.

Oggi, però, il discorso è più sottile. Le emergenze sono ibride: ambientali, informatiche, sanitarie, sociali. Ma il linguaggio che si adotta per affrontarle è sempre più militare, reattivo, individualista.

Si parla di “resilienza”, ma raramente si parla di ricostruzione di legami. Si parla di “emergenza”, ma si tace sull’ingiustizia strutturale che genera molte delle crisi. Si invita a prepararsi, ma non a prevenire.

E così il rischio è che l’educazione alla pace venga sostituita da un’educazione alla sopravvivenza.

Prepararsi a sopravvivere tre giorni senza aiuti è un atto sensato in caso di disastri. Ma se questa visione diventa modello pedagogico, allora si rischia di insegnare che l’unica forma di sicurezza è quella personale, che la solidarietà non è sufficiente, che l’altro – invece di essere alleato – è un possibile ostacolo.

In questo senso, la borsa delle 72 ore non è solo uno zaino. È un simbolo di una società che non crede più nella protezione collettiva, che scivola verso un’educazione alla sfiducia sistemica, dove il bene comune lascia spazio alla logica del “salvati chi può”.

È possibile, però, costruire una cultura dell’emergenza che non sia guerra interiore. Esistono modelli alternativi, già attivi in molti territori, che uniscono formazione pratica e visione comunitaria. Alcuni esempi:

• Scuole di cittadinanza attiva, dove si impara a gestire crisi attraverso cooperazione e ascolto;

• reti locali di mutuo aiuto nate durante la pandemia, che hanno mostrato come l’emergenza possa unire e non dividere;

• percorsi educativi nelle scuole che coniugano conoscenze ecologiche, spirituali e relazionali, formando persone capaci di prendersi cura del pianeta e degli altri;

• esercitazioni civili partecipate, che simulano scenari di crisi non per addestrare alla fuga, ma per costruire solidarietà organizzata.

In sé, la borsa delle 72 ore può anche essere un atto di prudenza. Ma se non è accompagnata da un pensiero più ampio, rischia di diventare educazione implicita al sospetto, alla frammentazione, alla militarizzazione diffusa della coscienza civile.

Il problema non è lo zaino, ma il tipo di mondo che quel gesto evoca. Ciò che conta è il racconto che l’Europa sa fare di sé stessa: un continente rifugiato nella paura, o una comunità capace di reagire non solo con strategie, ma con visione, valori e speranza.

Un continente che torna a credere nella pace come costruzione quotidiana, non come illusione naïf. Che educa i suoi cittadini a restare umani nell’incertezza, non solo a resistere nella solitudine.

Perché il futuro non si prepara solo con scorte e torce. Si prepara con cultura, comunità, coscienza. E con una domanda sempre aperta: “Che tipo di persona vogliamo diventare, in questo tempo instabile?”