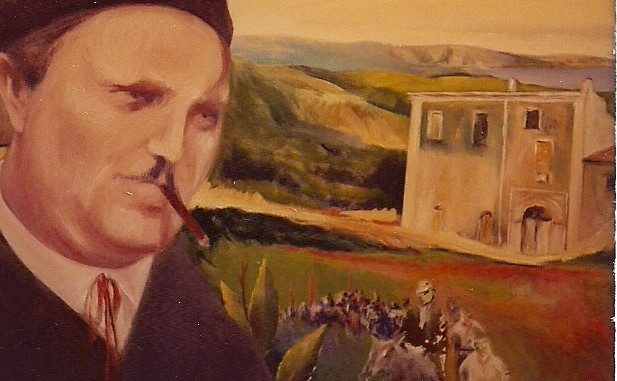

Immagine: Nino Pino in un ritratto di Michele Spadaro

Nino Pino (Barcellona P.G. [ME] 1909 – ivi 1987) pubblica il primo volume di versi, Sciami di sparse parole (Quaderni di Poesia, MI) nel 1940 e, come sappiamo dalla sottotitolazione di alcuni testi con il termine “fotopoesia”, che deriva dalla poetica dell’ “aeropoesia” del futurismo della “terza serie” il cui manifesto è del 1931, la sua adesione al movimento di Marinetti è tardiva e risale alla collaborazione con la rivista romana Nuovo futurismo, degli anni 1933-35.

Vincenzo Santangelo (in Nino Pino futurista, Vittorietti, PA, 1980) sostiene che la sua adesione al futurismo non fu “spontaneistica, ma una meditata scelta” per motivi di svecchiamento e di innovazione letteraria. Ma se di meditata scelta si può parlare per l’adesione ai codici futuristi di Vann’Antò, non altrettanto si può fare per Pino. Per Pino la scelta fu spontanea e istintiva, essendo una conseguenza naturale della sua costituzione psicologica. La spinta alla ribellione del suo temperamento psichico gli ha fatto rintracciare, nella cultura del proprio tempo, tutti quei mezzi “tecnici” e quei modelli che più s’adattavano ai propri scopi, come ha ben visto Giacinto Spagnoletti: “Senza mai costituire un alibi, il Futurismo non fu per lui una semplice cooptazione letteraria, ma al contrario una scelta molto responsabile verso un movimento […] libertario e anticonservatore”.

Pino d’altronde aveva per così dire a portata di mano, nel proprio habitat vitale, il “nutrimento” culturale di cui si servì, a cominciare dallo stesso Vann’Antò. Basta rinviare alle approfondite analisi di Giuseppe Miligi per sapere quale fosse quell’habitat (nel settembre del ‘13 Marinetti era piombato a Messina col suo stato maggiore – Cangiullo, Mazza, Settimelli, Corra, Jannelli e Rino – per recitare al Mastroieni la commedia Elettricità, subito dopo la prima di Palermo; Francesco Carrozza aveva addirittura costituito dei “Fasci Futuristi” e poi con Jannelli e Nicastro a Messina, e nel paese natale con Vasari, a S.Lucia del Mela, aveva dato vita a un acceso cenacolo: cfr. Gli anni messinesi di Giorgio La Pira, All’insegna del pesce d’oro, Scheiwiller, MI, 1980, pp. 26-27). E per ammissione dello stesso Pino, sappiamo d’altronde che aveva assistito alle abbuffate di pesce fritto e vino jotalino che la “comarca” futurista faceva di frequente a Terme di Castroreale.

All’istintivo approdo iniziale al futurismo, Pino fa comunque seguire la presa di coscienza critica, in base al discrimine della perdita di capacità eversivo-svecchiatrice del movimento. Come afferma nell’intervista a Francis Gastambide: “Giovane mi sono appassionato al Movimento Futurista […] ed ho goduto della immerita considerazione di Filippo Tommasi Marinetti. […] Ma quando poi si è

‘istituzionalizzato’ e si è anch’esso congelato in formule e schemi, quando […] è divenuto ‘fascismo’ e ‘marinettismo’, l’ho criticato” (Nino Pino: l’homme l’ouvre et l’universalité de l’Amour, Paris, S. Germain-des-Pres, 1972, p. 328). Di “distacco critico” parla anche Claudia Salaris, che riporta i testi Aviere e Fiera di luglio (Sicilia futurista, Sellerio, PA, 1986, pp. 39/40).

Nella raccolta del ’40, la prima libertà metrica si nota in Sinfonia delle quattro stagioni, ma è solo con il ricorso ai grafismi (come in Aviere: “Libel / lu / la // ronzante”) e alle “parole in libertà” (come in Momenti in auto: “Ondeggiare tentennare rumoroso la macchi- / na cocciuta persiste ha febbre / febbre e va”) che si entra nel vivo del ribellismo metrico-sintattico. E il furore lirico-emotivo di Pino trova poi il suo più inconfondibile spazio espressivo quando si basa sulla ricerca fonica. Si va dall’onomatopea (“Rrrooommm zig zag baleno di qua di là / trrrooommm” in Aviere) alla ripetizione (“Gorgheggi gorgheggi stillano stillano” in Usignolo notturno), all’uso di rime e assonanze che hanno tutte la funzione – come diceva il Brunetière – di “suscitare delle emozioni musicali”. Tali caratteristiche tecnico-stilistiche scompariranno nelle successive raccolte in lingua (Altalene, Collana di Misura, BG, 1951; L’epopea di Gagarin, Sabatelli, GE-SV, 1963; Moli protesi, Edikon, MI, 1966).

La discesa alle scaturigini della lingua della comunità dei propri antenati potrà avvenire solo

mediante il dialetto. Anzi il vernacolo della piana di Milazzo latu sensu (in cui rientra Barcellona); non già il dialetto ingentilito e letterariamente anodino, in quanto portato delle classi borghesi e mediatrici fra aristocrazia e popolo, che nella storia isolana viene a coincidere con la tradizione “canonizzata” da Antonio Veneziano e perseguita fino a Giovanni Meli. In questa particolare parlata locale Pino pubblicherà, nel 1956, la raccolta di liriche Mminuzzàgghi, preceduta da un agguerrito saggio sul dialetto siciliano, cui nello stesso anno venne assegnato il Premio Viareggio (Trinacria) per il dialetto. Lo scarto vero e proprio a favore della parlata locale si ha attraverso la mancata assimilazione delle doppie consonanti nd e mb in nn e mm (es. ndi = nni; nchianandu = salendo). Essi si fanno più personalistici nelle scelte lessicali (es. àbbiru, rummicari per “rosicchiare”) e sul piano semantico del lessico (es. sbariàta = assorta per Pino, mentre i dizionari registrano “svariarsi, rasserenarsi”). A suo tempo, una breve indagine nella zona di riferimento aveva portato alla conclusione che spesso i parlanti non capivano il senso di certi termini. Secondo Aurelio Rigoli “si tratta di parole di un tempo, le uniche atte a darci le immagini di un tempo, quelle che Nino Pino sa ancora cogliere nelle sue sillogi” (Zootecnia e Vita, Univ. Messina, n° 2 dell’apr.-giugno 1971, p. 23). Anche se non si può non rilevare che, se la “parlata locale” doveva avvicinare il “popolo dei fratelli”, con l’impiego di termini desueti si perde invece il contatto dei significanti con i destinatari d’elezione. Si fa cioè elitaria.

Questo limite non esiste nei testi di Voga voga marinaru, la raccolta più riuscita di Pino. Per quanto riguarda la successiva opera, U tamburu, è una “trasposizione culturale” in uno “spirito diverso” – come dice lo stesso autore – del Nô giapponese Il tamburo di panno di Zeami Motokijo, commissionatogli dal regista e critico Rocco Familiari, che ne curò poi un allestimento scenico nel gennaio 1976.

Si può affermare conclusivamente che i due versanti della poesia di Pino, quello del futurismo e quello vernacolare, obbediscono alla stessa esigenza espressiva di fondo: attestare l’interna onda emotiva in maniera innovativa e svecchiatrice, cercando di attingere per quanto possibile le scaturigini di quel “popolo dei fratelli” a cui aspirava, dopo il rifiuto del mondo dei “padri”, ormai vincolato a valori stantii e inverati solo a parole. Assunto in parte realizzato e conforme a quella che era la sua Weltanschauung, come ebbe modo peraltro di mettere in luce nel resto della sua opera saggistico-filosofica.

SERGIO SPADARO