Marilena Cavallo*

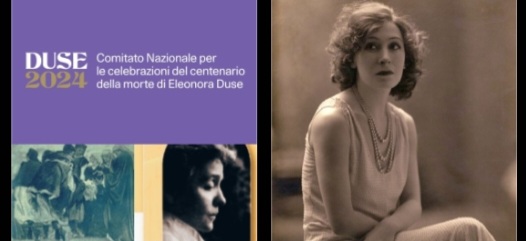

Il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario dedicato a Eleonora Duse, presieduto da Giordano Bruno Guerri in stretta collaborazione con Pierfranco Bruni, ha svolto una serie di importanti iniziative che vanno dalle pubblicazioni, a partire dal Progetto Undulna che ha visto diverse presentazioni in Italia e all’estero e mostre, vedi Venezia e Vittoriale degli Italiani.

Ha realizzato uno studio articolato e comparato che ha riguardato il cinema con il film “Cenere”, il teatro di poesia con Grazia Deledda, la cultura letteraria tra Eleonora Duse e Marta Abba. Proprio su questo quest’ultimo vorrei soffermarmi. Ovvero tra Abba e Duse. Tre volumi in una specifica collana che arricchisce la ricerca prodotta dal Comitato.

Eleonora Duse e Marta Abba. Due donne consacrate alla grande Arte del teatro.Due attrici entrate nell’Olimpo dell’actio scenica. Due Muse per due uomini altrettanto singolari. Duse e Abba. Eleonora e Marta. D’Annunzio e Pirandello.Gabriele e Luigi.

Un intreccio di vissuti e scena, che vede il flusso magmatico della più pura Vitalità prendere Forma, per cristallizzarsi in opere incredibili, trasformarsi in interpretazioni forti e portare sul palco un singolare binomio di Arte e Vita.

Il teatro accomuna questi quattro nomi, che coniugano il dramma, la tragicità, l’umorismo e l’assurdo nel declinare la Vita in tutte sue Forme. Dalla Divina-pososa alla giovane intraprendente e audace allo specchio del creativo e irrefrenabile d’Annunzio e del multiforme drammaturgo Pirandello.

Innegabile il Fuoco di Eleonora e Gabriele.Cosa fu realmente il fuoco per la divina in d’Annunzio?Non solo un romanzo, certamente una metafora.Henry de Montherlant ammetteva con ammirazione: “Il fuoco è un’opera, nel suo genere, perfettamente compiuta. L’ho riletta or ora: la sua bellezza, il suo potere d’incanto mi sono apparsi così evidenti come il primo giorno”.Il fuoco è una condizione nell’opera dannunziana che caratterizza quella forma metaforica, trovando la sua esaltazione nell’amore per Eleonora Duse, anzi nell’amore tra Eleonora e Gabriele. – 5 –Il fuoco è un dio panico?È l’estrema passione che diventa sensualità onirica. Eleonora è quella Undulna alcionica che vibra tra le corde paradisiache con voce di destino. La sua metafora vive nel gioco del linguaggio decadente e diviene magica iniziazione a un amore durato dieci anni per la cronaca, ma, forse, per le loro vite una intera esistenza dal 1894. Dopo la morte della Divina, 1924, d’Annunzio non smetterà di amarla, nonostante i diversi conflitti sia sentimentali che di lavoro.

Non c’è dubbio che d’Annunzio costruì un vero e proprio genere teatrale intorno alla Duse. Il teatro poetico fatto di pause e di sguardi, nonostante il linguaggio, che nasce sempre da una visione lirica. Questo significa che con d’Annunzio e Duse il realismo è superato e irrompe sulla scena la teatralità tragica che ha le sue fondamenta, comunque, nella dimensione del Saul dell’Alfieri. Manzoni resta esperienza, perché la Storia non fa più il Teatro, soprattutto se si pensa ai drammi successivi degli inetti di Svevo e dei personaggi umoristici e irrisolti di Pirandello. Il dramma ora coinvolge tutti i personaggi e, se il tragico in Pirandello tocca l’ironia, con Duse e d’Annunzio si entra nel drammatico.

È chiaro che in d’Annunzio si fa ascoltare il Nietzsche conflittuale con la potente musica di Wagner e nella Duse riverbera tutta la sua esperienza, corroborata dalla conoscenza della letteratura russa. Già con “Il trionfo della morte” d’Annunzio si era inserito in un tale contesto, ma è con il “Fuoco” che si eleva in una forma manniana, tracciando una strada verso “l’uomo della crisi”. Ciò lo si intravede nel “Notturno”, dove ancora una volta la sintesi rappresentativa resta Eleonora. Cosa è stata Eleonora nel suo magico tragico senso del vitalismo? Ecco: “Sotto l’immobile fuoco dei cieli estivi, ella pareva senza palpito e senza respiro, morta nelle sue verdi acque; ma non m’ingannò il mio sentimento quando io la indovinai travagliata in segreto da uno spirito di vita bastevole a rinnovare il più alto degli antichi prodigi”.Una interpretazione che resta nelle pagine del suo romanzo frammentario dei cartigli.Eleonora non è assolutamente la donna “dispersa” del “Fuoco”.

È la donna che da divina diventa Dea.“Tu esalti la mia forza e la mia speranza, ogni giorno. Il mio sangue aumenta, quando ti sono vicino, e tu taci. Allora nascono in me le cose che col tempo ti meraviglieranno. Tu mi sei necessaria”. Necessaria. Dunque? Certo.È il romanzo in cui Eleonora viene “svestita”, metafora fondamentale del suo essere messa a nudo, ma è anche nuda e, in alcuni punti, imbarazzante esaltazione dell’amore. “Stringiti a me, abbandonati a me, sicura. Io non ti mancherò e tu non mi mancherai. Troveremo, troveremo la verità segreta su cui il nostro amore potrà riposare per sempre, immutabile. Non ti chiudere a me, non soffrire sola, non nascondermi il tuo tormento! Parlami, quando il cuore ti si gonfia di pena. Lasciami sperare che io potrei consolarti. Nulla sia taciuto fra noi e nulla sia celato. Oso ricordarti un patto che tu medesima hai posto. Parlami e ti risponderò sempre senza mentire. Lascia che io ti aiuti, poiché da te mi viene tanto bene!”.

Ebbene, il Gabriele che si vive in questo romanzo è il poeta delle contraddizioni, ma alla base c’è la passione. Una passione lacerata, in cui la Divina è appunto una Dea che sembra ascoltare da uno scoglio l’onda che sbatte negli intagli. Una donna Mistero nel diario di un amore che dalla scena porta ai giorni e ai notturni della Capponcina. Lì protagonista è quella luna che “incantava e attirava la pianura com’ella incanta e attira il mare: beveva dall’orizzonte la grande umidità terrestre, con una gola insaziabile e silenziosa. Ovunque brillavano pozze solinghe; si vedevano piccoli canali argentei riscintillare in una lontananza indefinita tra file di salici reclinati. La terra pareva perdere a ora a ora la sua saldezza e liquefarsi; il cielo poteva mirarvi la sua malinconia riflessa da innumerevoli specchi quieti. E di qua, di là, per la scolorata riviera, come i Mani d’una gente scomparsa le statue passavano”.

Una chiave di lettura è certamente la bellezza vissuta. Ma il fuoco è una passione e una tragedia come lo stesso Vate sottolinea: “…Ma con qual virtù potrò io mai comunicare a chi m’ascolta questa mia visione di bellezza e di gioia? Non v’è aurora e non v’è tramonto che valgano una simile ora di luce su le pietre e su le acque. Né subito apparire di donna amata in foresta di primavera è inebriante così come quella impreveduta rivelazione diurna della Città eroica e voluttuosa che portò e soffocò nelle sue braccia di marmo il più ricco sogno dell’anima latina”. Quella città eroica che era la “città morta” diventa una città in cui il mito è un dialogo proprio con il divino. Il Fuoco dusiano diviene divino. La grecità è profonda come è tale la ovidiana onirica Bellezza del vivere l’amore. Tutto questo non può che essere teatralizzazione nel tempo della recita.Ma Eleonora e Gabriele non sono forse stati una recita nella vita e nella morte?Forse “Il fuoco” aveva già come preveggenza il “Trionfo della morte”, quando ancora Eleonora non era nella vita del Poeta. “Io penso che da morta ella raggiungerà la suprema espressione della sua bellezza. Morta”.

Ed è stato così.Ancora oggi nelle stanze del Vittoriale quel busto velato della Divina è l’espressione onirica e magica di un’Arte, che non è mai finita.Toccanti le parole di Bruni sulla Divina: “Eleonora sembra perdersi sotto la pioggia in un pineto in cui gli aghi sfiorano foglie e ginepri. Porta negli occhi la giovinezza e la recita e la sua voce ha la tenerezza e la sensualità della Francesca di un Inferno quasi paradisiaco”.Nel presente saggio alla bellezza artistica della Duse si affianca uno sguardo rivolto a una più giovane attrice, Marta Abba, anche lei “Musa” di un grande drammaturgo, Pirandello.La datazione si sposta nella parentesi temporale, che va dal 1900 al 1988, anni che scandiscono la parabola terrena dell’attrice. Donna di teatro esuberante e di grande temperamento, fu la prima interprete di numerosi lavori drammatici che l’uomo di Girgenti scrisse per lei.

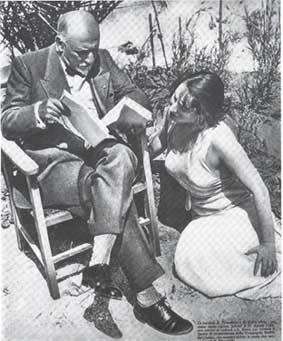

Per Pirandello Marta è teatro. Quel teatro che assorbe il cuore e la coscienza e proprio per questo diventa la stagione ultima della sua vita. II coraggio della pena che si fa agonia. Con Bruni ci chiediamo: “Senza Marta cosa sarebbe stato Pirandello negli ultimi dieci anni della sua vita?”. Luigi Pirandello e Marta Abba si conoscono nel febbraio del 1925. Lei ha soltanto 24 anni e affianca Luigi, che ne ha già 57. Milano e Sicilia a confronto. Il loro è un legame per sempre tra un amore-passione mancato e la sofferenza costante, che diviene delirio di sguardi. Si scriveranno sino ad una settimana prima della morte di Luigi, nel 1936.

Il loro resterà sempre un amore vissuto sul filo dell’agonia nella disperazione di un uomo in declino, ma di un maestro sempre superbo nella sua Arte.La corrispondenza tra Luigi e Marta lascia chiara traccia della lacerazione dell’anima di Luigi: “Marta mia… Se Tu potessi sentire quanto soffro, son sicuro che avresti un po’ di pietà per me”. Parole-testamento emozionale del 28 marzo 1929.È questo lo scenario dentro il quale Luigi “abita” l’amore» verso Marta.Lei è sempre gentilissima, affettuosa, attratta dalla sua maestria e dal suo pensiero, ma questo non significa che ne sia innamorata.In fondo la grande pena di Luigi è proprio questa. Siamo agli antipodi del d’Annunzio di Eleonora, il d’Annunzio del Piacere, che ha fatto anche degli amori una vera opera d’arte.Pirandello sembra condannato a separare i vissuti personali, che diventano flusso travolgente, capace di spazzare via ogni Forma, impedendone la cristallizzazione. Questa lacerazione si consuma anche rispetto alla dinamica amorosa, che sembra divenire la protagonista di un Teatro dell’Assurdo: la sua stessa Vita!

*Coordinatrice dei volumi