Rosaria Scialpi

L’opera organica in comunicazione. Così si potrebbe definire, sebbene in maniera poco esauriente, l’opera omnia di Bruni e in modo particolare la produzione degli ultimi anni.

Così accade che Giacomo Casanova si trovi a dialogare con D’Annunzio e che ad ascoltarli e interrogarli si possano incontrare Manlio Sgalambro o Maria Zambrano e che, durante il tragitto, si incontrino figure di fiamma, più o meno evanescenti, presenze intangibili e sfuggenti oppure appigli e ancoraggi. Tutto questo in libri differenti, distanti nello spazio, pensieri racchiusi in copertine con titoli diversi.

Una dialettica dialogica della persistenza del pensiero e del sentimento.

Forse si potrebbe definire in questa maniera il peculiare rapporto fra queste ultime uscite dello scrittore di San Lorenzo del Vallo.

A ben vedere, in realtà, c’è un elemento che accomuna tutti questi personaggi: l’essere eretici.

Non in senso religioso, ovviamente. L’eretismo di cui si fanno protagonisti questi uomini e queste donne è una forma di eversione e quasi connaturata al loro essere, un’incapacità di adattarsi agli schemi del sistema e di permettere al dogmatismo di costringerli in spazi angusti dove non c’è possibilità di scelta. Perché, in fondo, quello che fa un eretico è scegliere – e ce lo dice la stessa etimologia greca della parola: da aireo e cioè proprio scegliere –. L’eretico sceglie di percorre strade poco frequentate, di perlustrare zone e anfratti che altrimenti rimarrebbero sconosciuti, di ballare facendosi credere pazzo, direbbe Nietzsche, di correre il rischio dell’esilio (fisico e di pensiero) per la colpa di essere pensatori libero che sconvolge i benpensanti.

Lo afferma lo stesso Bruni nel suo ultimo libro Verso una filosofia. Da Sgalambro a Zambrano (Solfanelli Editore, 2025): «Il filosofo non è un fatto. È una eresia».

E poco incline alle definizioni canoniche è anche l’incedere di Bruni fra le pagine. Lontano, infatti, dalla logica restrittiva dei generi, Bruni li fonde, annullando di fatto i confini fra prosimetro e saggistica, fra narrativa e rigorismo accademico, fra storia e speculazione filosofica.

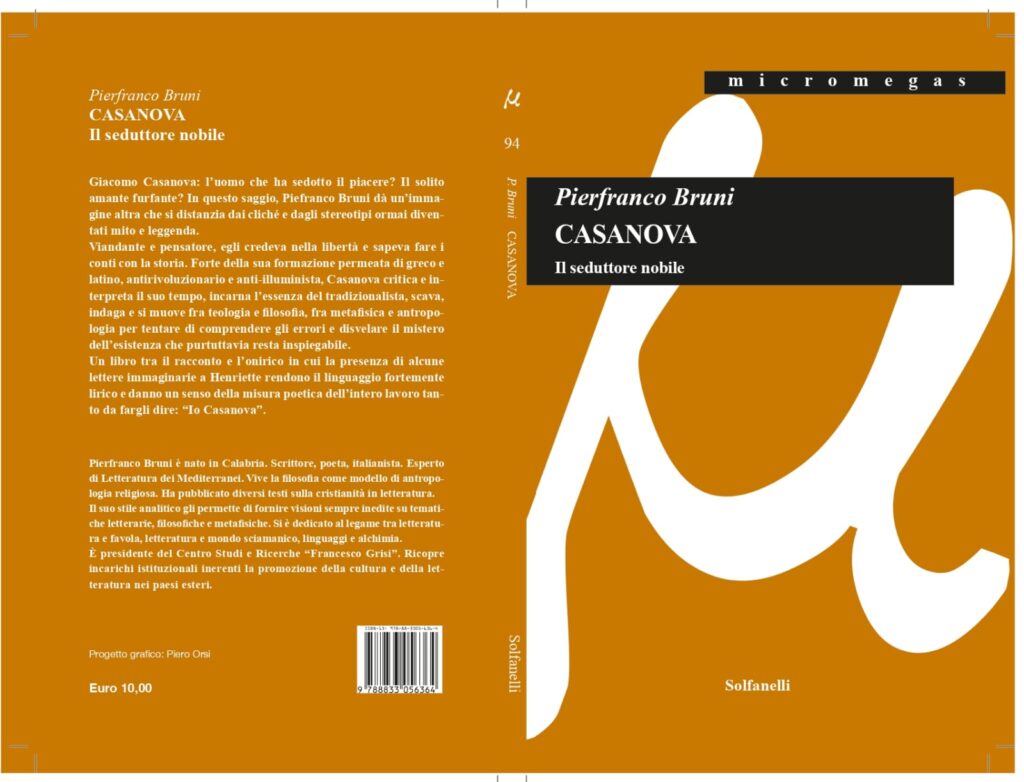

Ciò è evidente soprattutto nell’ultimo approdo letterario dell’autore: Casanova. Il nobile seduttore (Solfanelli Editore, 2025).

Un libro, questo, che risulta peculiare sotto diversi punti di vista, a partire proprio dall’approccio al multiforme e sfuggevole mondo di Casanova fino a quella commistione particolare di generi a cui si faceva riferimento.

Casanova: nuove prospettive di studio

Casanova un dongiovanni incallito, un tombeur des femmes che getta inquietudine nei cuori dei mariti delle nobildonne? Una spia al servizio del miglior offerente come un qualunque mercenario? Un amante delle novità, un rivoluzionario? Un sovversivo? Un uomo senza morale e filosofia?

Ebbene no, non è questo il quadro di lui che ci restituisce Pierfranco Bruni.

Lontano dai luoghi comuni e dalle interpretazioni basate sulla leggenda più che sui documenti e sull’analisi dei suoi scritti, Bruni si cimenta in uno studio volto a ricostruire la vera persona dietro l’ingombrante nome “Casanova”. Un’operazione più complessa perché la complessità di un uomo e di un tempo è ciò che ai lettori si è voluto offrire.

Ed è così che il lettore si ritrova catapultato fra le vie dell’Europa del finire del Settecento, fra sfarzi e intrighi, nel clima dell’Inquisizione e della Rivoluzione francese.

Un Casanova inedito, quello che fuoriesce da questo saggio.

Un antirivoluzionario, sotto molti aspetti conservatore, un avversatore dell’Illuminismo, onirico come Tasso e tragico come Shakespeare, che scegliendo l’inganno della finzione e fuggendo la certezza della morte nella vita, è proteso costantemente alla ricerca della Bellezza nel cui segno esistere. Per molti versi, pertanto, questo Casanova riporta alla mente un altro scrittore e protagonista della storia – e della cronaca – di cui, allo stesso modo, molto si è detto e scritto, talvolta, tratti in errore dal mito più che dal vero: Gabriele D’Annunzio. Lo stesso D’Annunzio che poi porterà a compimento la visione immaginifica casanoviana fra Bello e seduzione. Ma non solo. Errabondo, più per necessità che per volontà, Casanova è un anticipatore di quell’estetismo che Walter Pater prima e Oscar Wilde poi teorizzeranno, rifuggendo anch’essi, tramite la finzione, la realtà ed esaltando la gioventù come unica arma contro la turpitudine dell’invecchiare.

Afferma a tal proposito l’autore:

«Casanova va alla ricerca della Bellezza cercando di sconfiggere il tempo perché è convinto che con le membra cadenti e flosce la vita prende il sapore della decadenza prima e del morire subito dopo. […] Crea il gioco come filtro verso la ricchezza. Ma la vera ricchezza è quella di restare giovane. Scommessa che perderà perché morire a oltre settant’anni in quel tempo è morire vecchi. Vuole essere comunque ricordato giovane e le sue imprese non hanno fatto altro che puntare a sconfiggere il tempo».

Ma la seduzione, l’elemento per cui il suo mito e la sua leggenda si sono mantenute nel tempo, che ruolo ha nella vita di Casanova?

Ebbene, in molti hanno scritto del Casanova seduttore, spesso esagerando fino all’inverosimile, aggiungendo particolari gargantueschi. Lo fa persino lo stesso Casanova, desideroso di lasciare una traccia indelebile di sé.

Ma dove sta la verità? Bruni, in merito alla questione, afferma: «Non è un Dongiovanni. Piuttosto un Donchisciotte senza Sancho.». È un avventuriero fantasioso, innamorato della seduzione e immerso nel suo gioco; non ama sedurre la seduttrice e a Gertrude, probabilmente, preferirebbe Lucia Mondella. È un libertino nel senso che è nella libertà che egli ricerca la verità. E la libertà passa allora anche attraverso la seduzione della più ostinatamente restia e pia delle donne, nell’induzione al piacere, che non è mai peccato. Peccato è, semmai, non indugiare e non ricercare la libertà di quel piacere, fuori da ogni schema, ma che non implica il rinnegare la fede, come si è spesso detto.

C’è però il rovescio della medaglia. Non sempre la seduzione arriva da sola. A volte, Afrodite bussa alla porta in compagnia del figlio Eros, ordinandogli di colpire il cuore con i suoi aurei dardi. E così anche Casanova, contrariamente da quanto sostenuto dalla vulgata, sperimenta l’amore.

Ma Afrodite è colei che incarna contemporaneamente i piaceri della carne, le carezze dell’amore e i tumulti della guerra e nemmeno Casanova può sfuggire alla sua legge.

Henriette, allora, gli regala il corpo, il cuore e la guerra.

Un amore travagliato, contrastato, impossibile. Ma soprattutto indimenticabile.

Sarà l’ultimo pensiero dell’uomo Casanova, non del mito, perché solo lei ha saputo conoscerlo e vederlo veramente per chi era.

Intrecci narrativi

Come si accennava in apertura, Bruni abbandona la raggelante regola della suddivisione dei generi per approdare a una loro commistione. Uno sposalizio ben riuscito e che porta il lettore a navigare fra saggio e poesia, fra diario e lettere, fra dato storico e narrazione fantasiosa.

Interessanti, in tal senso, sono le pagine in cui Pierfranco Bruni indossa i panni di un coevo del Casanova e si addentra nel suo palazzo, osservandolo muoversi sulla scacchiera della partita della seduzione fra Amelia e Marcolina. Poche pagine che però spezzano la corposità del saggio per lasciare posto all’evasione che catapulta il lettore direttamente, con l’esempio, nel pensiero di Casanova, non lasciando spazi a dubbi o incomprensioni.

Una piacevole parentesi in cui Bruni, con la consueta capacità, permette al lettore di vedere con i suoi propri occhi cosa si staglia dinanzi a quelli di Giacomo Casanova, a quelli di Marcolina e a quelli di Amelia e che rende sicuramente soddisfatti i sostenitori dello “show don’t tell”, portato qui però avanti con eleganza e attenzione alla musicalità della parola.

…..

Pierfranco Bruni è nato in Calabria.

Archeologo direttore del Ministero Beni Culturali, presidente del Centro Studi “Grisi” e già componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all’estero.

Nel 2024 Ospite d’onore per l’Italia per la poesia alla Fiera Internazionale di Francoforte e Rappresentante della cultura italiana alla Fiera del libro di Tunisi.

Per il Ministero della Cultura è attualmente:

• presidente Commissione Capitale italiana città del Libro 2024;

• presidente Comitato Nazionale Celebrazioni centenario Manlio Sgalambro;

• segretario unico comunicazione del Comitato Nazionale Celebrazioni Eleonora Duse.

È inoltre presidente nazionale del progetto “Undulna Eleonora Duse”, presidente e coordinatore scientifico del progetto “Giacomo Casanova 300”.

Ha pubblicato libri di poesia, racconti e romanzi. Si è occupato di letteratura del Novecento con libri su Pavese, Pirandello, Alvaro, Grisi, D’Annunzio, Carlo Levi, Quasimodo, Ungaretti, Cardarelli, Gatto, Penna, Vittorini e la linea narrativa e poetica novecentesca che tratteggia le eredità omeriche e le dimensioni del sacro.

Ha scritto saggi sulle problematiche relative alla cultura poetica della Magna Grecia e, tra l’altro, un libro su Fabrizio De André e il Mediterraneo (“Il cantico del sognatore mediterraneo”, giunto alla terza edizione), nel quale campeggia un percorso sulle matrici letterarie dei cantautori italiani, ovvero sul rapporto tra linguaggio poetico e musica. Un tema che costituisce un modello di ricerca sul quale Bruni lavora da molti anni.

@Riproduzione riservata